La última vez que escribí sobre la luna llena no era todavía invierno, y ahora que la vuelvo a ver, siento la primavera a la vuelta de la esquina.

Enero es el lunes del año. Ese día que todos arrastramos con desgana porque aún seguimos delirando con recuerdos de la noche que no pudimos disfrutar in situ por estar pensando en la próxima semana. El resultado de una combinación de lo que ahora llamamos ansiedad - la preocupación excesiva sobre el futuro, y depresión - quedarse estancado en el pasado con la idea de que todo lo que venga después no podrá ser mejor.

“Un par de minutos es todo lo que vive alguien durante una vida. Lo que pasa es que nadie se entera porque existe la creencia de que vivir mucho es que te pasen muchas cosas, pero yo creo que vivir mucho es saber qué cosas te están pasando.”

Miss Marte, Manuel Jabois

No he venido a hablar de psicología, ni de salud mental, ni de la ridícula manía de estructurar los meses como estructuramos los días de la semana - en base a una expectativa temporal cuantitativa, que no cualitativa. No sé qué he venido a escribir. Hace tiempo que no escribo y me he esforzado en convencerme de que es porque estoy viviendo, porque mi tiempo está bañado en analógico y lo digital ya resulta ajeno y me es efímero. Por eso tengo hambre de literatura, de páginas físicas, de líneas en tinta impresa en papiros modernos y en ocupar los espacios de cuadernos que hacía años esperaban en la estantería.

Es como si de repente me hubiera entrado prisa por vivir físicamente, en persona, buscando la posición del sol al salir de casa para comprobar que ha cambiado cuando vuelvo por la noche. Amanece más temprano y anochece más tarde. El frío me molesta menos aunque no haya cambiado las sábanas, y tampoco las capas de tela que cubren mi cuerpo. ¿Será que estoy viviendo con los pies en la tierra?

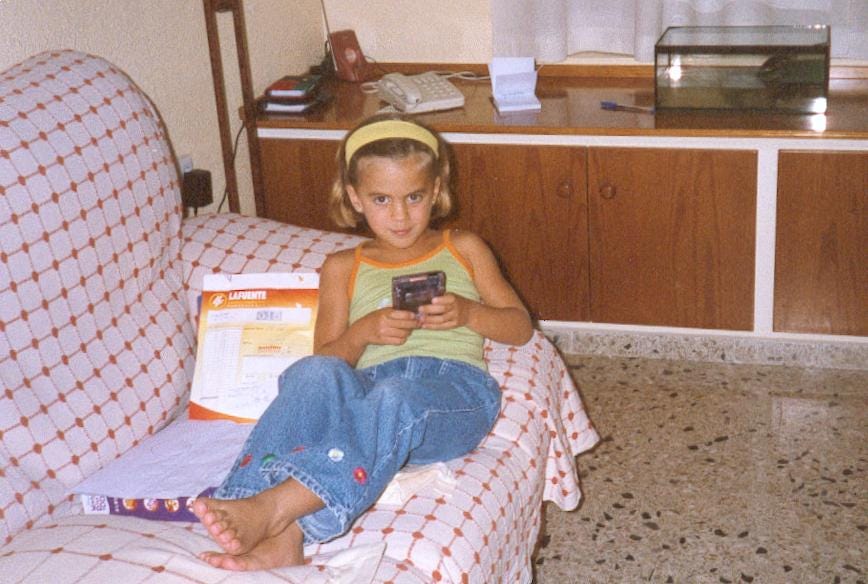

Mi generación creció quedando en el parque, tocando el timbre para que bajara tu amiga, y aislados en un pequeño paraíso privado veraniego durante dos meses si te ibas al pueblo. ¡Qué poder tiene la espera! ¿Acaso nos hemos olvidado de que nos solíamos aburrir?

Me da la impresión de que mi generación lleva demasiado tiempo con la lengua fuera, a remolque de cambios vertiginosos a los que nos hemos intentado subir con todas nuestras fuerzas. Somos la generación de en medio, los que saborearon de pequeños el último pedazo de tarta de nuestros hermanos mayores que estaba siendo retirada antes de tiempo. Y ahora, que nos hemos amoldado a álbumes de fotos infinitos amontonados en pantallas planas, hemos bailado en los vídeos de los que vienen detrás y estamos explotados en horarios que nos arrebatan un cronos cada vez más preciado y menos valorado, nos acordamos de que lo divertido no era soplar las velas, sino que hubiera gente alrededor de nosotros manchándonos la nariz de tarta y sudando como demonios en coreografías improvisadas.

Cada vez que cojo el móvil lo vuelvo a dejar donde estaba. Resulta que mirar este espejo esperpéntico y extraño ya no tiene nada de interesante. Lo que encuentro, sin embargo, es indiferencia al número de mensajes o la ausencia de ellos, y cuando lo dejo a un lado boca abajo, me impregna una nostalgia presente y palpable - la de vivir en analógico. Como vivía en la vida guardada en álbumes de fotos.

A pesar de tener los días planificados y con poco margen de contemplación, me prometí a mi misma que me sentaría a escribir una vez a la semana. Lo que no sabía era que con ello aumentaría un hambre voraz de leer, de escuchar otras voces, de dibujar, de fotografiar, de sentarme a hacer un puzzle!! Y todo ello, hacerlo en analógico.

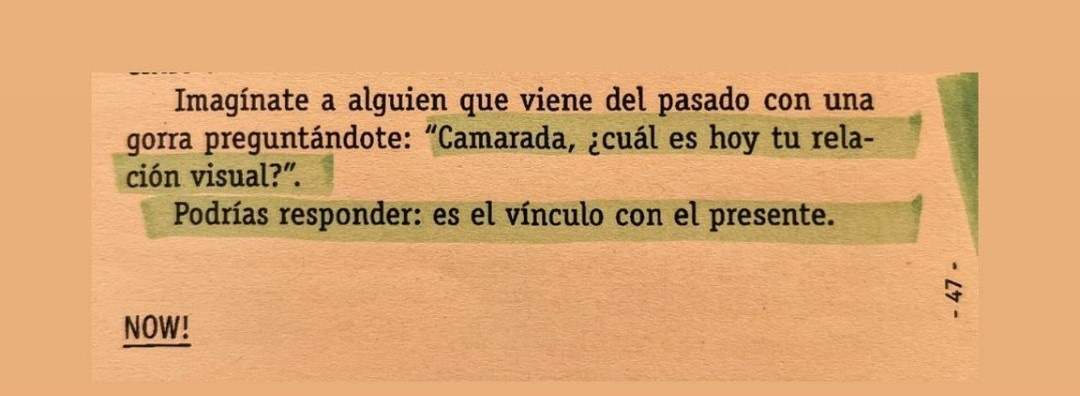

Irónicamente, el término digital se acuñó por el mapa diminuto pero tan distintivo que tenemos debajo de los dedos, y que yo relaciono directamente con la capacidad de tocar, de sentir. Sin embargo, todo lo que vive en Internet parece ser ilusorio, un sí pero no, un casi algo que en cuanto pestañeas de más se ha esfumado. La fluidez del formato de contenido rápido y ligero deja un vacío increíblemente pesado en un espacio virtual que se rellena incansablemente con píxeles caducados. Y como muchas de mis memorias están yendo a parar a ese espacio opaco y borroso que es Internet, me ha entrado un miedo que lleva cociéndose a fuego lento desde que dejé de esperar en los portales de mis amigas: el miedo a que ese espacio opaco y turbio acabe manchando los recuerdos que entran en él. Así que decidí volver a lo de antes, rescatándolo en un presente sofocado.

Quizá a otras generaciones les resulte una obviedad o algo completamente de cajón, pero yo hay ciertas cosas que no concibo sin Internet. Algo tan básico como mirar el pronóstico del tiempo, el horario del bus o del tren, o leer las noticias. Me despierto y me acuesto bloqueando una pantalla que empieza a perturbarme. ¿Qué tendría que cambiar en mi vida para vivir bien sin Internet? O mejor dicho, ¿cuánto cambiaría mi vida si no estuviera crónicamente online? No lo sé porque no lo he comprobado, pero empiezo a hacerlo.

De momento, he incorporado algunos cambios en mis hábitos diarios que, sorpresa sorpresa, se han convertido en extraordinarios. Me he hecho socia en el cine independiente de al lado de casa y voy, al menos, una vez a la semana a sumergirme en el fascinante estado de completa suspensión de la incredulidad (“willing suspension of desbelief for the moment, which constitutes poetic faith...”)1 Si no hay nada interesante que mirar en el tren, leo un libro - el mismo con el que termino el día. Escribo notas a pie de página y pego post-its conectando ideas con autores y viceversa. Saludo a la gente, y ellos me saludan de vuelta. Establezco contacto directo, visual y verbal con personas que no sé quienes son, pero nos miramos cómplices y en un código extrañamente familiar agradeciéndonos mutuamente. Es como si hubiera abierto los ojos después de un largo sueño y pudiera ver con claridad y sin esfuerzo. Están los que miran hacia abajo, los que miran de frente, y los que miran a su alrededor. Y entre esa muchedumbre de personas que se mueven sin ton ni son, a veces me cruzo con las que también buscan vida en una realidad cada vez más absorbente y menos tangible.

Internet es un lugar maravilloso pero no quiero vivir en él. Quiero vivir en analógico. Usando mis dedos para tocar y mover y sentir otras manos, no para desbloquear la pantalla del móvil. La huella digital es prácticamente imborrable; la huella humana se está desvaneciendo. Y a mi me aterra pensar que el último lugar al que viaje acabe aplastado en dos dimensiones en vez de vivirlo con los cinco sentidos. Prefiero dejarlo en papel, revelado, o con objetos cuya belleza se debe a los cuentos que guarda y no a las dimensiones que lo forman. Para cuando alguien encuentre mis recuerdos, que sea bailando entre líneas escritas a mano, con espacios en blanco, frases inacabadas, interrogantes abiertas y marcas de agua por haberme emocionado.

La fisicalidad de la vida no está en la profundidad de Internet. La fisicalidad de la vida está en las frecuencias con las que tu piel vibra. Lo primero lo he ido aprendiendo con el tiempo; lo segundo, me ha ayudado a entenderlo Silvia, mi psicóloga, que es la mejor.

Te abrazo,

Laura xx

“Para vivir tenemos que narrarnos; somos producto de nuestra imaginación.”

La ridícula idea de no volver a verte, Rosa Montero

Si quieres la experiencia completa de este baile, desliza hasta el final.

PD: esta carta también es resultado de unos cuantos viajes con palabras y personajes cuyas historias me han transformado. Quizá escriba otra carta ahondando en cada uno de estos libros.

Nos leemos pronto!

Suspensión de la incredulidad es una expresión, acuñada por el poeta y filósofo Samuel Taylor Coleridge en 1817, que se refiere a la voluntad del espectador/lector/jugador de aceptar como ciertas las premisas sobre las cuales se basa una ficción, aunque sean fantásticas o imposibles.